A un certo punto del Porta a Porta di stanotte, attesissimo malgrado l’assenza di plastici o di criminologi (ma forse non avrebbero stonato), Luigi Angeletti ha detto a Vespa che lui il sistema tedesco l’avrebbe firmato subito, onori e oneri. Esprimendo una posizione che ritorna, di tanto in tanto, e che ha molto a che fare, ovviamente, con le faccende di cui si discute in questi giorni, e con gli adeguamenti richiesti agli italiani (anche) proprio dai tedeschi. Angeletti mi ha fatto venire in mente una storiella della serie “di cosa parliamo quando parliamo della Germania”, ovvero delle sue pensioni, dei suoi lavoratori, e però anche di un esito, di un’inevitabile conclusione che sta al fondo della storia stessa, e che non so quanto fosse presente nei pensieri del segretario Uil mentre rispondeva a Bruno Vespa. E’ una storia senza nessuna pretesa, lungi dall’essere oggettiva e accurata quanto potrebbe illustrarla un economista, che racconto da qualche tempo – mi perdoneranno gli amici che me l’hanno già sentita ripetere in viva voce – e che ho ascoltato con le mie orecchie mentre visitavo una fabbrica tedesca, da un manager di quell’azienda: parliamo di settore auto, per capirci, e di un marchio di primissimo piano.

A un certo punto del Porta a Porta di stanotte, attesissimo malgrado l’assenza di plastici o di criminologi (ma forse non avrebbero stonato), Luigi Angeletti ha detto a Vespa che lui il sistema tedesco l’avrebbe firmato subito, onori e oneri. Esprimendo una posizione che ritorna, di tanto in tanto, e che ha molto a che fare, ovviamente, con le faccende di cui si discute in questi giorni, e con gli adeguamenti richiesti agli italiani (anche) proprio dai tedeschi. Angeletti mi ha fatto venire in mente una storiella della serie “di cosa parliamo quando parliamo della Germania”, ovvero delle sue pensioni, dei suoi lavoratori, e però anche di un esito, di un’inevitabile conclusione che sta al fondo della storia stessa, e che non so quanto fosse presente nei pensieri del segretario Uil mentre rispondeva a Bruno Vespa. E’ una storia senza nessuna pretesa, lungi dall’essere oggettiva e accurata quanto potrebbe illustrarla un economista, che racconto da qualche tempo – mi perdoneranno gli amici che me l’hanno già sentita ripetere in viva voce – e che ho ascoltato con le mie orecchie mentre visitavo una fabbrica tedesca, da un manager di quell’azienda: parliamo di settore auto, per capirci, e di un marchio di primissimo piano.

E’ vero, mi diceva, i tedeschi vanno in pensione tardi, rispetto ai nostri standard: e neppure loro hanno fatto salti di gioia di fronte all’ennesimo innalzamento dell’età di congedo, a 67 anni. Un operaio di quell’azienda, in compenso, riceve come primo stipendio, quando viene assunto, duemila euro. Lordi? No, netti, che poi diventano rapidamente 2.500, nel giro di qualche anno.

Il costo della vita, però, è più alto, ho replicato io: sì e no, mi ha detto lui. Sui beni di consumo, effettivamente, un po’. Ma il mattone, al contrario, costa molto meno, e un mutuo su una casa di taglio medio – facciamo 100 metri quadri – si estingue in pochi anni, e non è quindi quel peso infinito che è in Italia. Poi c’è il welfare, che è di livello decisamente superiore a quello italiano, con l’assistenza sanitaria estesa ai famigliari, e gli ammortizzatori sociali che coprono in modo molto più solido i periodi di eventuale mobilità o disoccupazione.

Va bene, ho detto, ma quanto pagano di tasse? L’aliquota di un operaio con quel reddito, mi ha risposto, è al 25 per cento. 25 per cento, già: a spanne, fanno 20 punti in meno, rispetto all’Italia. Infatti, ha continuato, alla fine anche l’aumento dell’età pensionabile non è stato vissuto in modo tanto traumatico: con un’aliquota così bassa, molti operai arrivati a 60, 62 anni vanno comunque in pensione, perché hanno potuto risparmiare abbastanza da pagarsi da soli i contributi per gli anni mancanti.

Certo, mi spiegava il manager, con la crisi la produttività è scesa, gli aumenti sono stati congelati, e le nuove assunzioni pure. La Casa ha dato fondo alle riserve finanziarie, in attesa di tempi migliori. Non si vende, questo è il punto, non c’è verso, ma almeno l’azienda non è stata costretta a licenziare, cosa che avrebbe tra l’altro preoccupato ulteriormente i mercati e svalutato il marchio.

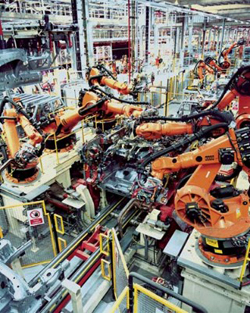

D’altro canto, gli facevo infine notare io, lo stabilimento è capillarmente automatizzato: non girano neppure i muletti, perché i componenti vengono portati alla linea da robot guidati in radiofrequenza. La linea stessa avanza secondo una velocità preimpostata, con un minimo intervento umano, e in tutto lo stabilimento, che è molto grande e ha una capacità produttiva di alcune centinaia di veicoli completi per ogni turno, avrò visto al lavoro non più di una trentina di operai. Il che equivale a dire, in definitiva, che gli operai lì sono ben pagati, tutelati, e relativamente fortunati. O, almeno, lo sono quei pochi che sono rimasti.

Non ho una morale a disposizione, alla fine di questa storia: se vi riesce, fatela voi.

Non so se hai perso la perla di Angeletti che rimpiangeva i tempi del deficit a due cifre perché la tassazione media era del 25%. E grazie al ciufolo…

Non azzardo nessuna morale. Non ce l’ho. Ma ti racconto anch’io una storiellina. Brevissima.

India del sud, zone rurali. Fine anni ’90 (ma temo che ancora oggi sia così). Le strade si asfaltano così (e sono tante le strade da asfaltare): camion di catrame bollente che viene versato sulla strada e mischiato lì per lì, dagli uomini, con la ghiaia. Ma questa ghiaia non arriva, a sua volta, con i camion. O meglio, arriva con i camion che scaricano però massi della dimensione di un panettone. Massi che le donne (sono comunità nomadi che vivono al seguito dei lavori di asfaltatura) prendono e portano sotto tanti ombrelloni. E lì li frantumano a martellate, riducendoli in ghiaia. Appunto.

Disumano. Un girone dantesco in cui ti verrebbe di collocare volentieri un tot di persone, per un piccolo stage. Non per tutta la vita. Non è umano.

Cambio di scenario. In mezzo a delle splendide piantagioni di tè si scorge una cava. Il buon Renzo, vecchio missionario biellese dimenticato tra i monti Nilghiri (Tamil Nadu; per chi fosse curioso http://www.padrerenzo.org/) guarda la cava e ci dice “li si estraggono le pietre che si usano per asfaltare le strade che abbiamo appena percorso. Venne anche avviata una macchina che frantumava queste pietre, riducendole in ghiaia. Ma il prefetto ne ordinò la chiusura, perché lasciava senza lavoro tutte le donne che lavorano all’asfaltatura”.

Non era uomo di troppe parole, padre Renzo. E io avevo visto e capito abbastanza. Non mi servivano altre domande (e risposte). Ora mi serviva del tempo per riflettere.

Sono passati dodici anni. Ho fatto cose e ho visto gente. Ma quel pensiero, senza soluzione, ogni tanto torna.

Ludd

Pingback: Ho visto fabbriche | Popolino | Il blog di Paolo Cosseddu